被忽视的红线

3月底,针对深圳湾道疏浚工程的环评报告在网上公开征求意见,细心的公众发现它多处抄袭了《湛江港30万吨级航道改扩建工程环境影响报告书》的内容,甚至文中多处地名仍是“湛江”,一时引发公众对国内环评乱象的强烈关注。但被舆论忽略,却同样重要的话题是:中央要求“不可突破”的生态保护红线制度,也因这起事件被再次打上问号。

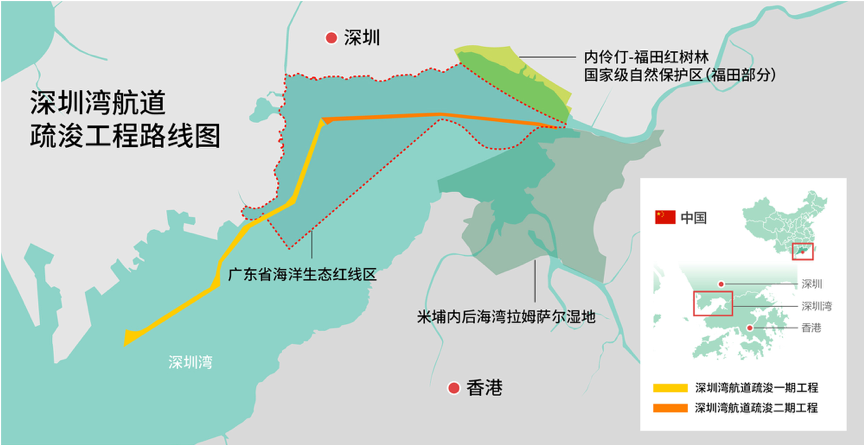

深圳湾位于深圳与香港之间,形状像一个向西南开口的“U”字。这片海域北侧归深圳市管辖,南部则属于香港。湾内连片红树林湿地,是全球北方候鸟重要的中转站之一,每年冬春季节,有上万只候鸟在此越冬栖息。

深圳这一侧的海域,除了有内伶仃-福田红树林国家级自然保护区的福田部分,其大部分区域在广东省海洋生态红线之内,不论是限制类还是禁止类红线区,都不允许进行例如围填海、挖砂、排污等破坏生态系统的活动。

制图/中外对话

不过,上述环评报告却为一条穿越深圳湾西南部海洋生态红线区的航道的疏浚工程开了绿灯。该工程是旅游项目“海上看深圳”的配套工程,计划在该区域疏浚出一条长约17公里、宽120米、水深3.1米的游船航道。其二期工程更计划横贯整个深圳湾,东距香港的米埔内后海湾拉姆萨尔湿地仅200米之遥。

疏浚作业需翻掘清除大量湾底泥,对海底地形形成不可逆的改变,对整个海洋和滨海生态食物链——红树林、候鸟栖息地、丰富的底栖生物,包括各种鱼类甚至中华白海豚来说,都将造成严重的威胁。

但是这份环评报告得出的结论却是:项目对11个相关限制类红线区、保护区“影响较小”或“基本无影响”,并认为它“符合《广东省海洋生态红线》管控要求”。

一项“创新制度”的尴尬

中国的“生态红线”制度,最早于2000年在长江流域开始试点,在2011年被正式写入国务院环保政策文件,其中提出同时在陆地和海洋的生态环境敏感、脆弱区划定生态红线。此后,海洋生态红线的划定长期由国家海洋局负责。

2012年,国家海洋局发文将渤海湾作为海洋生态红线的第一个试点。2013年,山东省第一次将占其管辖渤海海域面积40.05%的海域划定为红线区,成为全国首个实施海洋生态红线制度的省份。目前,全国11个沿海省份已全部完成海洋生态红线的划定,将30%的近岸海域和37%以上的大陆岸线纳入红线管控范围。

2020年4月1日,山东青岛滩涂的候鸟 王海滨/IC photo

海洋生态红线和耕地红线、林地红线一样,都是极具中国特色的制度创新,在世界范围内尚无先例。在官方文件中,海洋生态红线区被定义为“具有特殊重要海洋生态功能,必须实施严格管控、强制性保护的区域”。它像一道可以迅速生效的“警戒线”,将最脆弱、最重要的近岸海域、岸线,和其中的濒危物种及其栖息地圈入保护范围,为将来逐步实施的分类管理和环境修复设定了清晰的地理靶标。

不过,作为制度创新,它也带有强烈的摸索性质。

中国陆海长期分开管理,给滨海环境管理带来了尴尬。大量环境冲突发生在滨海地带,但是在2018年大部制改革之前,国家海洋局和国土资源部对这些区域都可能宣称管辖权。管理冲突导致海洋红线区政策实际上难推行,或执行不到位。

对这点,关注珠三角、京津冀地区沿海生态问题的环保组织广州珠湾人和生态研究中心(CECA)总干事助理楚君深有体会,她说:“滨海地带的海陆分界线往往是理不清的,比如我们想开展监督或推进某个项目,好不容易找到当地部门,却常会遇到两边(海洋和国土部门)‘踢皮球’,或者都要来管的情况。”

2018年,国家海洋局和国土资源部在“大部制改革”中合并为自然资源部,一定程度上缓解了原先空间规划重叠、多头管理造成的权责冲突。不过,要真正实现管理整合、权责明晰,以及完全的陆海统筹规划,还需要制度的完备。

各地的海洋生态红线区都分为“禁止开发区”和“限制开发区”两个管控级别。名义上虽然如此,但是对这些红线区的保护却缺乏可操作的法律依据。最接近的一条,是2017年修订的《海洋环境保护法》中一条“国家在重点海洋生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等海域划定生态保护红线,实行严格保护”的原则性规定。

中国政法大学教授、环境法专家王灿发认为,现有涉及海洋生态红线的政策框架在最大程度上提供了红线划分的技术依据,但还不足以有效解决实施问题。责任不清、罚则不明,是现阶段海洋生态红线的首要困境,也是相关管控、限制性要求难以实施到位的重要原因。

“长期来看,红线划好之后该怎么办?在红线区域内具体能干什么、不能干什么?以现有的中央及各地措施和意见来看,绝大多数都规定得不够清晰,缺乏统一的标准”,他说。

黄唇鱼的困惑

在这种现状下,海洋生态红线屡屡面对尴尬现实。就在深圳湾环评报告引发舆论热议的同时,同在广东,一个从深圳至茂名、江门的铁路项目,也打算穿越“东莞黄唇鱼自然保护区”限制类红线区和禁止类红线区,以及另3个生态红线区。

黄唇鱼是国家二级保护动物,被世界自然保护联盟(IUCN)列为极度濒危物种。东莞市黄唇鱼自然保护区是世界已发现的唯一的黄唇鱼产卵场。一旦项目在珠江口完成隧道下穿,其产生的噪音和振动势必会对黄唇鱼的产卵场及栖息地造成无法复原的破坏。

该区位于广东省海洋生态红线区内,同时受到“自然保护区”和“海洋生态红线区”的双重保护。在最后公布的环评方案中,项目坚持穿越红线区。它原本有不穿越的备选方案,成本高出约1.77亿。

楚君说,类似占用红线事件并不鲜见,且常常无解。最常见的占用是高铁、高压线、基站等建设工程。还有一些活动难以界定到底是否违反规定,如捕鱼。小型捕鱼与当地渔民生计相关,是被允许的,而养殖业占用红线区的问题,目前也存在着争议。

尽管很早就完成了划定,海洋生态保护红线制度对海洋环境保护工作的具体指导却很有限。在楚君看来,它的效力还不及2018年《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》,该文一经印发,便非常有力地叫停了全国范围内的各种围填海项目。

“不是每个案子都能像深圳湾那样能够引爆舆论,并赢得广泛公众关注的。要想在(海洋生态红线保护)这个问题上形成真正有效的约束,还是得从完善相关政策入手。”楚君说。

地位崇高,惟立法缺失

事实上,从2017年开始,政府高层就开始整合生态红线管理体制,并赋予了它崇高的地位。

2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅(简称“两办”)联合印发了《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》,要求将海洋生态红线纳入全国生态保护红线。文件由这两个最高层级机构而非环保部门发出,被认为体现了中央突破该制度的部门割裂的意图。文件要求最晚到2020年底前,全国生态保护红线全面划定。

目前已有15个省份的生态保护红线划定方案被国务院批准。据CECA了解到的情况,其中,沿海省份已将原先的海洋生态红线区纳入了新的生态保护红线区。

2019年11月,“两办”发布的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》,更将生态保护红线设定为“三条控制线”的第一条,同永久基本农田、城镇开发边界一起,作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化的“不可逾越的红线”,用它们来“夯实中华民族永续发展的基础”。它不仅将“海陆统筹”作为一项基本原则,而且要求生态保护红线要坚持保护优先、生态优先的总原则,保证生态功能的系统性和完整性。

在自然资源部关于此《指导意见》的新闻发布会上,其下国土空间规划局副局长孙雪东承认:“过去国家层面未出台生态保护红线管理办法,未明确红线内可开展的人为活动,导致各方对红线划定和后续管理的理解落实存在分歧。”他同时提到,《指导意见》中明确了生态保护红线内允许的8类有限人为活动,认为这将有利于矛盾协调和冲突处理。值得一提的是,这8类活动中有一类是“不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设”。如果此次深圳湾环评没有因抄袭而被终止,那么它对航道疏浚工程对生态红线区“影响较小”和“基本无影响”的结论,是否就足以为这个旅游配套工程点亮绿灯?目前没有官方答案。

在王灿发看来,生态保护红线区尽管是近年环保工作的重中之重,但是它仍然是一个不够严格的制度。“一开始我们理解生态保护红线应该类似于‘18亿亩耕地红线’,是高压线,不可触碰,现在看来不是。”他说,“它不完全禁止开发,只是原则上禁止开发,严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。这些原则,实践中将很难进行判断和区分。”

王灿发认为最好的解决方案应该是立法,“对于任何红线,无论是海洋红线,还是陆地红线,一定要有专门的立法。对于违反规定触碰红线的行为,需要有具体的追责规定。”