正在武汉进行隔离观察的秦怡(化名),庆幸自己在机票价格猛涨前选择了回国。

“我也在回国和留下之间挣扎很久,但在‘群体免疫论’说法出来后,我觉得必须要走了。”留学瑞士的秦怡说,当新冠肺炎疫情在欧洲开始蔓延,她发现身边的当地人对病毒的危害没有足够的认识,整体舆论导向仍是不建议健康人佩戴口罩,这让她非常担忧。

3月12日,她购买了机票,并准备了足够的防护用品。她发现,之后,同一趟航班机票价格猛增,很快涨到了两倍以上。

从日内瓦出发,经历了近30个小时的行程之后,秦怡到达国内的机场。她说,一出机场,就听到地勤人员一声亲切地“欢迎回到祖国”,让她的眼睛顿时湿润了。

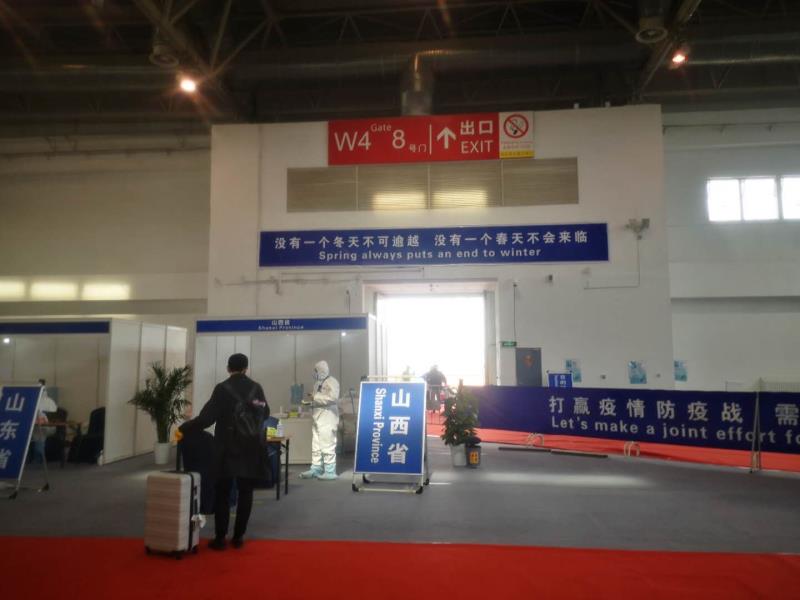

北京中国国际展览中心新馆入境人员转运集散地 受访者供图

北京中国国际展览中心新馆入境人员转运集散地 受访者供图 在疫情变得不可控之前,大多数在欧留学生都愿意与老师和同学一起积极地活在当下。但随着欧洲疫情扩散和“群体免疫论”的出现,她做出回国的决定。

3月17日,秦怡回到了家乡武汉并进行集中隔离。她觉得,国内的防疫措施更加成熟有效,更让人安心。

以下是留学生秦怡的自述:

疫情

我是一名在瑞士留学的卫生专业学生,在2月初新型冠状病毒肆虐我的家乡武汉时,老师也特别在新学期课程里加设了“冠状病毒实时研究”的新课。

2月25日,我们上了本学期的第一节“冠状病毒实时研究”课,当时课间与一位瑞士同学聊天,她担忧地表示:“因为体制与文化的差异,若疫情的爆发地不是武汉,而是一座欧洲城市,可能欧洲需要更多的时间去消化这次疫情。”

下课后我们便收到了“瑞士确诊第一例”的消息。很快,次周的同一天,我们又收到了“日内瓦确诊第一例”的消息。疫情开始在欧洲蔓延开来。

接下来几天,眼看着确诊病例总数不断地翻倍,但学校尚未停课,我身边许多中国朋友都跟我一样捏着一把汗,每天都在犹豫是否要去学校。身边的西方朋友也并非对疫情充耳不闻,但他们不够了解病毒的危害性,也不愿因此打破原有的生活节奏。

在纠结了几天后,我决定向老师请假,同时向分管教授发邮件,主要内容是:“针对冠状疫情在瑞士的扩张,请示取消‘考勤’制度,减少‘小组讨论’的频次,增设更多的网上录课与授课比例。”教授在几天后回信同意了我的建议。

3月初,疫情在周边的国家迅速扩张,尤其是意大利。在瑞士还没有看到“极端歧视行为”,但整体舆论导向仍是不建议健康人佩戴口罩。

为了减少感染风险,我通常在外科口罩的外层戴上围巾,遮住口罩,再错过人流高峰提前两小时到达教室。

在后面的一周里,我尝试在宿舍自我隔离,但当时瑞士还没有明确的停课、停工政策,我在宿舍里仍需要和许多每天正常通勤的学生一起共用洗漱间和厨房,风险难以回避。

这时身边朋友说了好几次想回国,但我的家乡在武汉,我只能说:“我可能回不去了。”

真正促使我订机票的原因,是3月12日欧洲许多媒体报道的“群体免疫论”。这在我看来是非常冒险的言论,即使政府无意践行,但欧洲媒体这样大肆报道,在一定程度上也会影响社会的舆论导向,影响公众的态度和行为。

而这时的武汉疫情已经逐渐好转,每日新增确诊人员降到了个位数,我认为,相比欧洲,武汉已经更安全。

即使回国需要隔离14天,但我们不用再担心公共区域的感染风险问题,不用担心食材紧缺和冒险抢购。如果回国了,即使被感染,身边有人能帮助你报告病情给医院,医院也有充足的医疗资源。

归程

3月12日下定回国的决心后,我与几位同样自我隔离多日、无症状的朋友一同购买了机票,为了将行程中感染风险降到最低,我们尽量选择较短航行时间的机票,并在准备了一系列防护用品。

回国的机票价格涨得非常快,我购买机票时比朋友晚了几个小时,就多花了1500元。但几天后,这趟航班的票价就涨到了我们预定价格的两倍以上。现在更是逼近2万元人民币。

机票是从日内瓦起飞,中转莫斯科到达中国。起飞前的每一天,我们都承担着非常大的心理压力,日内瓦机场政策、俄航航司政策、国内落地政策因为疫情原因常常发生变化,每天都有很多航班因不同原因被取消。

在忐忑等待了几天后,我们终于等到了回国时刻。

在登机前,日内瓦机场没有对乘客进行身体状况排查。从瑞士飞往俄罗斯的飞机上,戴口罩的人数是我们这些天在瑞士见到最多的一次,但戴口罩的总人数也不足乘机人数的三分之一,乘务员只有一两名戴了口罩。

飞机降落莫斯科后,广播宣布我们需要填写健康申报,并等待健康排查人员上机检验。整个过程持续了近30分钟。

下一程飞往中国,飞机上中国人居多,防护意识明显更强了。几乎每一位乘客都佩戴了口罩,其中还有部分人穿戴了防护服和护目镜。飞机上发放的饮食有一部分乘客完全不食用,剩下一部分乘客则是尽快食用完再戴上口罩。

全程经过近30个小时,我们才到达了北京。乘务人员向旅客发放了“出入境健康申明卡”和另一张流行病学调查表单,其中的症状栏可勾选的项目包括:咳嗽、流涕、乏力等,也包含了一些流行病学接触史的调查。填完表格后,有症状的乘客被安排先下机。

实际上,勾选有症状的乘客比我想象的要多,从他们的聊天中我大致了解到,有一些乘客在长时间飞行过程中出现了“乏力头晕”“肌肉酸痛”等不适感,还有因为长期穿防护服而导致“轻微发热感”,但对于他们来说,一大难题便是“很难厘清‘感觉’与‘症状’的不同”,许多乘客在填表时都很犹豫。

有症状者下机后被集中到飞机场一角,机场医护人员先后为他们做了流行病学调查和核酸采样,随后被分批送往北京地坛医院和小汤山医院隔离病房等结果。

无症状乘客就在交表、出境,提取行李后,被机场巴士统一送至“新国展”联系各省市驻京负责人,在分省市的柜台登记好信息后,负责人统一安排我们住一个地方,第二天再统一安排我们坐高铁返回武汉,进行两周的集中隔离、观察。

隔离

到达武汉并完成各项登记后,社区负责人将我们归国人员送往了集中隔离酒店。

回到武汉的第一天,天气晴朗。但时隔半年多再回来,车窗外的武汉已经不是我所熟悉的城市,到处大门紧闭、冷冷清清,能在街上看到的人,很多都穿着密不透风的防护服,没有人有闲暇欣赏路边刚盛开的樱花。

隔离的第一天与第十天,不论有无症状,归国人员都要在社区工作者的陪同下前往社区指定医院进行CT、血项和核酸检测。除此以外,家庭医生也会每天拜访一次,做基础的诊疗工作。虽然归国人员需要自行承担交通、检测和隔离费用,但费用安排基本在合理范围内。相比在国外的个人自行隔离,在国内成熟、一视同仁的隔离下,我觉得更安心。每天接触的服务人员、社区工作者、医生防护和消毒措施都做得很好,人也很亲切,使人感到温暖。

在隔离房间里,我看到一位社区工作者在休息时,双眼紧紧地盯着远处的天空,她抱着手臂,神情坚定,发现我在看她后,她朝我温暖地笑了笑。温暖,是我在回到祖国后最多的感受。

而在几天之前,我也和大多数海外留学生一样,在两个决定之间挣扎:一方面,回国可能给祖国添麻烦,还有可能不能如期返校;另一方面,我们也担心疫情,心系家人、朋友。

我还记得飞机抵达北京的时候,我们一出机场,就听到地勤人员一声亲切地“欢迎回到祖国”,让我和朋友们的眼睛顿时湿润了。